Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri

Van Gogh, II

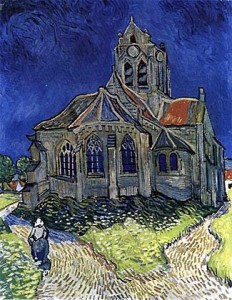

(la chiesa di Auvers)

Poco a nord di Parigi è la cittadina di Auvers-sur-Oise, che si allunga sulle sponde del tranquillo fiume che le dona parte del suo nome. Nel centro del borgo storico, poco distante dalla piazza dove si erge l’imponente Hotel de Ville, ovvero il palazzo del comune, è l’Auberge Ravoux, tuttora attivo come ristorante dalla preziosa, raffinata cucina e dalla curiosa clientela. Qui, in una stanzuccia sotto il tetto, nella quale la luce entra soltanto da una stretta finestra che fora il soffitto, Vincent Van Gogh visse gli ultimi mesi della sua vita, febbrilmente, forse felicemente per quanto gli fu possibile, portando a compimento la sua rivoluzionaria esperienza di artista: dipinse infatti circa ottanta tele in tre mesi. Consumava i suoi pasti frugali seduto ad un piccolo tavolo in fondo alla sala del ristorante; usciva con cavalletto e pennelli e colori per dare forma e splendore al paesaggio che si offriva alla sua sensibilità e alla sua ispirazione formativa, divenuta ormai tecnica sicura e personalissima; scriveva lunghe lettere appassionate al fratello Theo.

Il visitatore può salire l’angusta scala di legno che piega ad angolo retto e mette sul corridoio ove si apre la porta della camera che fu abitata dal pittore, allora sconosciuto e commiserato, ora tra i più popolari al mondo, e tuttora oggetto di commiserazione, perché in tal guisa è d’obbligo parlarne in pubblico. Non ci sono mobili nella stanza, non oggetti di culto; solo una sedia che pare una lontana parente della celeberrima che Vincent immortalò: è investita obliquamente dalla luce che penetra nel locale dalla finestrella basculante che danza con le nuvole e con il sole. Per una antica superstizione la camera numero 5, divenuta la “camera del suicida,” non fu più data in affitto.

Van Gogh era giunto qui dopo il periodo di dodici mesi che aveva trascorso, di propria volontà, nel ricovero di Saint-Rémy-de-Provence, dove si era presentato per cercare una cura ai disturbi e alle angosce mentali che sempre più gli impedivano di lavorare alle sue opere. A Saint-Rémy, quindi, pur tormentato da attacchi ricorrenti, Vincent era stato in grado di dipingere e di padroneggiare senza più incertezze il suo stile basato sul vigoroso uso delle linee, divenute strutturalmente tanto importanti quanto il colore nei suoi quadri, smorzando un poco le tinte violente che avevano caratterizzato l’esperienza di Arles, dove per otto settimane aveva vissuto e lavorato insieme con Paul Gauguin. L’attrazione del nord, delle tonalità e delle atmosfere della sua fanciullezza e della sua adolescenza, lo portarono dapprima a Parigi, dove viveva e lavorava Theo, divenuto padre da pochi mesi, poi ad Auvers, dove era di casa il dottor Gachet, uno dei primi a dedicarsi alla medicina omeopatica, amante della pittura e amico di Pissarro e di Cézanne. Di Auvers Vincent ebbe subito una impressione eccellente: “Auvers è molto bella; tra l’altro vi sono molte case col tetto di paglia, che stanno diventando rare.” Qui nacquero alcune delle sue tele più famose, aventi per temi i campi di grano, la vallata del fiume, le abitazioni dei contadini, la chiesa del borgo, il palazzo del comune.

La domenica del 27 luglio 1890 Vincent, dopo pranzo, uscì. Non tornò all’ora solita, cosa che inquietò la figlia dell’albergatore, che sapeva delle abitudini regolari dell’artista, il quale soleva ritirarsi poco dopo il tramonto e si alzava all’alba. Quando finalmente lo vide barcollare verso l’albergo, si allarmò: procedeva come fosse ubriaco, tenendosi l’addome con le mani. Salì nella sua camera senza far motto. Soltanto più tardi, sentendo ripetuti gemiti, la famiglia Ravoux si rese conto di quanto era successo, e chiamò un medico. Vincent volle però che fosse Guichet a fasciargli la ferita. Quando il medico lo rincuorò dicendo che sperava di guarirlo, Vincent rispose che l’avrebbe fatto di nuovo. Il dolore lo colse. Disse: “Non potevo sopportare più oltre, perciò mi sono sparato. Perché non mi aprite il ventre, per far cessare il tormento?” Il caldo era eccessivo nella camera. Il dottor Guichet avvisò il fratello Theo, che giunse il giorno seguente. L’artista spirò alle ore 1:30 della notte del 29 luglio. Il funerale non si svolse nella chiesa perché il prete obiettò alla presenza di un suicida in luogo sacro.

Oltre la chiesa di Auvers, che Vincent dipinse nel giugno 1890, la strada, in leggera salita, fa una curva, si distende tra i campi di grano e giunge al cimitero. Contro il muro di confine, a sinistra dell’ingresso, sono due lastre sepolcrali sotto le quali riposano i due fratelli: Theo morì sei mesi dopo Vincent, in seguito ad una nefrite cronica, lasciando la moglie e il figlioletto di 1 anno. Un’edera verde squillante ricopre la tomba. Mi avvidi che qualcuno aveva abbandonato lì alcuni girasoli, quasi soffocati e spenti tra le foglie del rampicante. Ne raccolsi due e li posi ai lati delle lastre: un gesto semplice, ma il cuore mi si riempì di soddisfatta pace mentre li contemplavo, gialli, ritti. Uscendo dal cimitero pensai a ciò che Vincent aveva confessato al fratello in una lettera del dicembre 1883, sette anni prima del colpo di pistola di Auvers: gli rivelava che la sua giovinezza era stata “infelice, fredda e sterile,” sotto l’influsso di quello che chiamava rayon noir, il raggio nero. Poi si augurava, per non cedere allo sconforto, di potere rinvenire in futuro l’altro raggio, quel dolce lume cui non sapeva dare nome migliore che quello di bianco raggio di luce o di bene: “Ora, lasciato a me stesso, ancora non ho raggiunto la luce, né quanto volevo fare, ma non importa; … ho però raggiunto una certa speranza che i miei sforzi non resteranno senza risultato. E che, prima che gli occhi mi si chiudano per sempre, vedrò il rayon blanc.”

Varcando il cancello del cimitero la speranza mi ha visitato che il raggio bianco (o quello giallo del “girasole impazzito di luce”) si sia rivelato infine a Vincent, a Theo, a quelli che l’hanno cercato, si riveli a quelli che lo cercheranno.