Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri

Alfred Tennyson

(1809 – 1892)

Intorno al 420 dopo la nascita di Cristo, un religioso siriaco chiamato Simeone lasciò il monastero di Eusebona, tra Antiochia ed Aleppo, e decise di stabilirsi presso Telamissos, ove diede inizio alla forma di vita eremitica che è divenuta nota con il nome di stilitismo: l’asceta salì su una colonna, che fece col tempo innalzare fino alla vertiginosa misura di venti metri, e vi rimase fino alla morte, avvenuta nel 459. Pregava, praticava austere penitenze, predicava alle folle richiamate dalla sua inaudita aura di santità. La festa di Simeone Stilita è oggi celebrata il 5 gennaio nella chiesa di occidente, il 1° settembre in quella di oriente.

Cosa accade nel petto, nella mente di un uomo perché dedichi i giorni gli anni a tale scelta esistenziale? Forse la sola modalità di conoscenza che possa rispondere a questa domanda è quella artistica, perché è, allo stesso tempo, atto di interpretazione e di creazione.

Fu infatti il poeta inglese Alfred Tennyson, grande voce lirica e drammatica dell’età vittoriana insieme con Robert Browning, che nel 1833 compose l’eccezionale monologo St. Simeon Stylites, nel quale, per bocca dello stesso Simeone, vengono considerati i tanti aspetti conflittuali di una disciplina contemplativa che sgomenta, affine alle pratiche estreme di tanti yogin della tradizione estatica orientale. Così parla Simeone:

Benché io sia il più misero degli uomini,

Nient’altro che una crosta di peccati,

Indegno di terra e cielo, non degno

Neppure dell’inferno, tracotante,

Non posso rinunciare alla speranza

D’essere santo, e singhiozzo battendo

Alle porte del cielo, e prego e prego,

Miserere, o Signore, fammi puro.

(Fotogramma dal film Simone del deserto, di Luis Bunuel)

Un uomo in cima ad una colonna soffre fame e sete e freddo e calura, è tormentato da ulcere e crampi e spasmi, si sforza di esercitare la perfezione della pazienza per vedere finalmente il suo Dio, ma nel corso di lunghi anni quel Dio si nasconde e tace. Forse non è stata soltanto la forza dell’amore spirituale che ha ispirato e sorretto Simeone, giunto ora al termine dei suoi duri giorni, un’altra insidiosa molla nascosta ha operato nella sua coscienza. La mortificazione della carne è stata continua e impietosa, il suo tocco ha causato guarigioni miracolose, la gente lo chiama benedetto, ma lui è angosciato. Le invocazioni di Simeone, nel monologo drammatico di Tennyson, paiono rivelare che tra le inconfessate cause del suo inaudito martirio fu l’ambizione di essere unico, fu la brama, tutta terrena, di essere accolto trionfalmente nel paradiso. Tanta macerazione del corpo non è separabile, dunque, dal peccato dell’orgoglio. La patetica, sofferta figura dell’eremita siriaco diviene in parte grottesca, e Tennyson stesso sottolineava questo aspetto recitando la poesia con tanta eccessiva enfasi da scoppiare talvolta nel riso: inquietante anticipazione, parrebbe, del malizioso, a tratti spassosissimo, cortometraggio che il regista spagnolo Luis Buñuel diresse nel 1965. Uno degli intenti del monologo drammatico, peraltro, è proprio quello di estrarre, dal personaggio che parla e narra, anche ciò che non vorrebbe mai ammettere. L’eccesso di dedizione di Simeone sfocia nella morbosità e nella bizzarria: la sua storia diviene ancora più rivelatrice dell’ambigua condizione umana: anche chi tende sempre più in alto non può evitare di macchiarsi di fango, di calpestare la viscida mota.

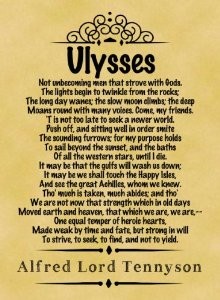

Nell’altro monologo drammatico intitolato Ulysses (Ulisse), anch’esso dettato nel 1833, Tennyson ci presenta il grande eroe ormai giunto alla vecchiaia: i versi sono nutriti di reminiscenze omeriche e dantesche, e anticipano alcune atmosfere del poemetto narrativo L’ultimo viaggio, dai Poemi conviviali (1904), che Giovanni Pascoli dedico al re di Itaca. Il motivo più pregnante della poesia è, però, lo struggente intento del poeta di reagire alla morte inaspettata del suo più caro amico, Arthur Hallam, la cui giovane vita fu stroncata da un’improvvisa apoplessia nel 1833. Entrando nella persona dell’anziano Ulisse, Tennyson medita su ciò che si prova quando il meglio della propria vita è alle spalle, quando le forze si sono indebolite e il tramonto degli anni pare non offrire altro che paralizzante inazione. Allora è forte la tentazione di cedere allo sconforto. Ma l’eroe sa che è possibile scoprire mondi nuovi anche alla luce incerta del crepuscolo:

Se molto è speso, molto ancor rimane;

Se più non siamo quel che fummo allora,

Accettiamo quel che siam divenuti,

Indomita tempra d’eroici cuori,

Carichi d’anni, ma forti in volere

Combattere e cercare e non piegarci.

Sull’esempio dell’eroe che fu grande tra i greci, Tennyson comprende che neppure lui deve cedere alla disperazione, anche in presenza di una pena che non trova consolazione. La vita deve essere vissuta fino alla sua fine naturale in tutti i suoi aspetti: il dolore ne fa parte, morde e strazia, ma è nobile cosa non lasciarsi sopraffare.

Ho meditato il monologo di Ulysses in un momento difficile, allorché anche nel mio caso una perdita subitanea e tormentosa aveva tolto il gusto dei giorni e delle settimane. Quel testo non è una panacea, che miracolosamente risolve i problemi e guarisce i mali, ma ho trovato che è come un balsamo che può lenire le punte più acute di un dolore, come una calda luce che un poco conforta gli occhi momentaneamente smarriti e quasi persi nella tenebra che pare avere ingoiato tutto il mondo.