Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri

John Steinbeck

(1902 – 1968)

Nella prima parte degli anni trenta del secolo scorso, una crudele, prolungata siccità colpì le terre tra il Texas e l’Oklahoma (i cosiddetti panhandle), quelle del sudest del Colorado e del Kansas, quelle del New Mexico orientale, e quelle degli altopiani occidentali. Il suolo, impoverito dall’eccessivo ricorso al pascolo che distrusse anche le radici dell’erba, che garantivano la ritenzione della scarsa acqua piovana nel terreno, fu sconvolto da furibonde tempeste di vento (black blizzards) che oscurarono il sole e accumularono uno spesso strato di arida polvere. Fu coniato il termine Dust Bowl per descrivere la desertificazione di quelle vaste pianure, che fu particolarmente tragica in Oklahoma. Migliaia di famiglie contadine rimasero senza possibilità di sostentamento perché la terra non era più fertile, persero casa e campi perché le banche se ne impossessarono in seguito all’insolvenza dei coltivatori, furono costrette ad una forzata migrazione verso le feraci valli della California, che promettevano condizioni di vita paradisiaca: la terra dell’ultimo occidente produceva spontaneamente ogni ben di Dio, ripetevano tante voci, bisognava mettersi in marcia, lasciarsi la miseria alle spalle. Veicoli d’ogni tipo, spesso poco più che rottami, carichi di uomini donne bambini e degli oggetti indispensabili per la sopravvivenza quotidiana (pentole, secchi, materassi, chiavi inglesi, patate) si mossero da varie direzioni verso la strada che era la madre di tutte le strade, la Highway 66, che da Chicago portava a Santa Monica attraversando gli stati dell’Illinois, del Missouri, del Kansas, dell’Oklahoma, del Texas, del Nuovo Messico, dell’Arizona, della California. Chi giungeva nello stato che già aveva attirato avventurieri di ogni sorta al tempo della Corsa all’Oro, sperimentava una disillusione dopo l’altra: si sgretolavano i sogni di una vita migliore davanti al più spietato sfruttamento di tanta manodopera disperata; l’odio delle comunità locali nei confronti dell’esercito dei migranti cresceva e sfociava in atti di feroce violenza; la disoccupazione la fame l’inedia lo scoramento la morte trionfavano.

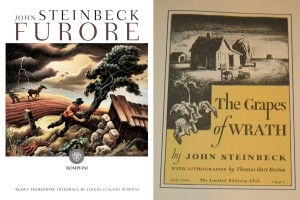

John Steinbeck, che già aveva scritto il romanzo In Dubious Battle (tradotto in italiano da Eugenio Montale) sentì che era suo dovere occuparsi di quell’evento storico epocale, che avrebbe cambiato tante cose non solo in California, il suo stato natale: dall’agosto 1936 al novembre 1939 si immerse nel vortice di quel fenomeno di migrazione forzata, visitò i campi di accoglienza, poveri di risorse, guidato dall’amico attivista Thomas Collins, si intrattenne con i protagonisti di quell’esodo, si impegnò nell’aiuto, scrisse articoli e resoconti, progettò romanzi, li abbandonò, trovò infine l’ispirazione, e tra il maggio e l’ottobre del 1939 scrisse il suo libro più compiuto e più famoso, The Grapes of Wrath (Furore, in italiano). Il titolo, escogitato dalla prima moglie, che fungeva da energica assistente del romanziere, è tratto da un verso del tradizionale Inno di battaglia della repubblica, composto da Julia Ward Howe nel 1861 durante la guerra civile, sulle note dell’altrettanto celebre John Brown’s Body. E’ un canto di guerra, di sfida, di speranza, di dolore, di profezia, molto comune nella tradizione popolare, e diffuso anche nella letteratura colta, se si pensa a O capitano, mio capitano, di Walt Whitman, o a Urlo di Allen Ginsberg. Il romanzo porta a compimento, decantandolo nella sfera dell’arte, il materiale che Steinbeck elaborò in una serie di articoli per il quotidiano News di San Francisco, insieme con i tentativi narrativi di due opere che non furono portate a termine (Oklahomans e L’Affaire Lettuceberg) perché non convincevano il romanziere.

(Immagine dal film The Grapes of Wrath, diretto da John Ford, 1940.)

Quando un tema sociale coinvolge a tal punto un artista da immergerlo nella materia dolorosa ma limitata di cose e persone, mentre dovrebbe essere in grado di contemplarla con il distacco sufficiente a far sì che l’osservazione e la comprensione del particolare si trasformi nella creazione dell’universale, il fatto storico non può essere raccontato, può soltanto essere vissuto e sofferto. John Steinbeck si trovò coinvolto nella tragedia dei migranti dell’Oklahoma (offensivamente apostrofati come Okies dai residenti xenofobi della California, impauriti e incattiviti dal loro crescente numero), che si ritrovavano, nel periodo invernale delle piogge incessanti, senza lavoro e senza risorse e senza diritti, al grado zero dell’esistenza; entrò nei campi fangosi, nelle tende fradicie e fredde, aiutò le famiglie più disperate, sperimentò la vergogna e la dantesca giusta ira per la grettezza e la perfidia umane. Dopo il momento della reazione emotiva in difesa della dignità dell’uomo, giunge lo stadio della considerazione più distaccata, ancora segnata dalla risposta delle emozioni, ma temperata ora da un equilibrio adulto. Nella fantasia dello scrittore nacquero i membri della famiglia Joad, intorno alla quale vorticano i fatti e i misfatti dei forzati della migrazione; Steinbeck fu finalmente in grado di udire e ricreare gli accenti della loro lingua povera, frutto e specchio della loro povera terra. Tre generazioni sognano, lottano, cadono, si rialzano, discutono, fanno discutere: è l’irriducibile perseveranza della madre, che sa che l’unica salvezza è nel tenere unita la famiglia; è la natura generosa e impulsiva di Tom, che non accetta la degradazione; sono i progetti meschini, ma colmi di linfa vitale, di Al e Rosasharn; è l’educazione spirituale del predicatore Jim Casy, che intuisce la via per una possibile soluzione personale e sociale, ma si scontra con l’odio e con la violenza.

Il romanzo si svolge prevalentemente sulla strada, secondo la formula di molta letteratura americana (il viaggio come percorso educativo, seppure per fiume, è già una caratteristica saliente del capolavoro di Mark Twain, Huckleberry Finn) e procede sulle note di due serie di capitoli: quelli della narrazione tradizionale, in terza persona e con un efficace dialogato, che segue le peripezie della famiglia Joad; e quelli lirico-meditativi, che creano una sorta di contrappunto alternandosi con il racconto dei fatti, come una voce fuori scena che commenta, introduce, evoca, accompagna i protagonisti e i lettori. The Grapes of Wrath è un grande romanzo, intenso ed amaro ed indimenticabile come I Malavoglia di Giovanni Verga. Chiarì John Steinbeck, in una lettera del 1939: “ Ho fatto del mio meglio per lacerare i nervi del lettore. Non voglio che si senta soddisfatto.”

Tra le tante risposte agli stimoli che queste pagine provocano, è degna di nota quella del cantautore Bruce Springsteeen, che compose l’album The Ghost of Tom Joad, ispirandosi al personaggio più interessante del romanzo. Due sono i passi che sono all’origine della canzone che dà il titolo alla raccolta, entrambi dal capitolo 30, l’ultimo:

Senti, Ma. Da tempo vivo nascosto giorno e notte, solo. Sai a chi ho pensato? Casy! Parlava sempre. All’inizio mi infastidiva. Ma ho ripensato a quello che diceva, mi ricordo tutto. Una volta mi ha detto che era andato nel deserto per trovare la sua anima, e aveva scoperto che non aveva un’anima sua, diceva che aveva capito che la sua anima era una parte dell’anima universale. Era inutile il deserto, perché la sua animuccia era inutile se non era unita al resto, così da far parte del tutto. Strano che mi ricordi. Mi sembrava che neanche lo ascoltavo, allora. Ma ora so che uno non vale niente da solo.

Alla madre angustiata che gli chiede come farà a ritrovarlo, ora che deve vivere come un fuggiasco, Tom risponde:

Sarò dovunque – dovunque tu guarderai. Dovunque c’è una lotta perché chi ha fame possa mangiare. Sarò lì. Dovunque un piedipiatti si metta a malmenare un uomo, sarò lì. Casy lo sapeva, anch’io sarò dove la gente protesta quando è furiosa e – sarò dove i piccoli ridono quando hanno fame e sanno che la cena è pronta. Sarò dove quelli come noi mangiano quello che hanno coltivato e vivono nelle case che hanno costruito – ecco, sarò lì. Capisci? Dio buono, parlo come Casy. E’ perché ho pensato molto a lui. Mi pare di vederlo, a volte.