Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri

Herman Melville, II

(Bartleby, lo scrivano)

Quale è l’incanto di questa storia che tanto influì sul suo autore da fargli dimenticare il proprio volto, quasi fosse il risultato di una prova iniziatica? Che cosa vi scorse l’occhio di Melville, abituato a contemplare la tremula immensità dell’oceano, l’irridente moto delle onde che sempre promettono di portare qualcosa da lontano e sempre, invece di soddisfare l’attesa, giungono e cullano e passano preannunciando il proprio eterno ritorno nel profilarsi della prossima onda?

Il luogo è New York. Qui, nel quartiere finanziario di Wall Street, pulsa la vita effimera e ripetitiva delle ipoteche, dei titoli di proprietà, dei documenti legali di ogni tipo, redatti e vidimati dalla pacifica mano del narratore, un avvocato ormai piuttosto anziano. Il mondo non fa ricorso alla sua competenza per condurre processi di vasta risonanza, e neppure questo tranquillo uomo della legge (anch’egli senza nome) è celebre per arringhe appassionate e sagaci dinanzi ad attente giurie. I clienti gli offrono incarichi di quotidiana monotonia, che si concretano in tediosi atti redatti in gergo legalistico, da moltiplicare in copie uniformi. Nell’ufficio dell’avvocato lavorano due scrivani e un fattorino. I due scrivani, Tacchino e Stringinaso, alternano a turno momenti di ligio attaccamento al dovere con ore di irritata mania, – tra i primi sintomi della malattia alienante dell’uomo occidentale. Ma le due figure non sono presentate con intento ammonitore: la vernice caricaturale copre e annulla di proposito le velleità di critica sociale (un po’ come farà Aldo Palazzeschi nei primi anni del Novecento, quando canterà in versi “Lasciatemi divertire”, e in seguito in tante pagine di Le sorelle Materassi). Ecco i due impiegati operare, boriosi o avviliti, davanti al narratore e al lettore: Tacchino, piccolo e corpulento, sobrio la mattina e infiammato ed intrattabile da mezzogiorno – l’ora del pranzo – alle sei, l’ora della chiusura. Tutte le imperfezioni della copiatura, le macchie di inchiostro sulle copie a lui affidate, i moti impazienti e indecorosi, avvengono nel pomeriggio. Tacchino non si giustifica, si permette solo di osservare che la vecchiaia che lo assale rende la sua presenza e il suo lavoro onorevoli. Stringinaso, il secondo copista, è giovane e ambizioso e complementare a Tacchino. Inquieto e irritabile la mattina, è affidabile e diligente il pomeriggio: “Quando Stringinaso era acceso, Tacchino era spento; e viceversa. Era un arrangiamento naturale, date le circostanze.” le due macchiette imitano inconsapevolmente l’ordine delle forze naturali: positivo e negativo, luce e tenebra, maschile e femminile. Il flusso uniforme delle cose non si arresta mai nell’ufficio, avvolto e come redento dalla luce della parodia. Il terzo impiegato, Pan di Zenzero, è un ragazzino di soli dodici anni, la sua freschezza non è ancora stata insidiata.

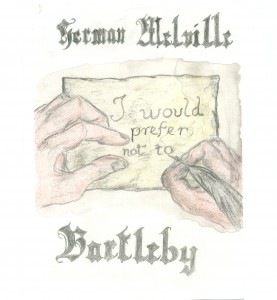

Finalmente, a causa dell’accresciuto lavoro e in seguito ad un’inserzione, si presenta alla soglia dello studio legale una figura scialba, rispettabile, desolata: Bartleby. All’inizio il nuovo scrivano svolge un’incredibile quantità di lavoro, copiando senza posa i più aridi documenti, ma i termini che il narratore sceglie per descrivere il suo ultimo aiutante sono allarmanti: Bartleby è contrassegnato da pallore, da una dedizione puramente meccanica, da una sotterranea angoscia. La sua enigmatica natura si palesa improvvisamente quando un giorno, a seguito di una ordinaria richiesta di aiuto da parte dell’avvocato, Bartleby, con voce priva di sussulti e di emozione, proferisce la frase che diverrà il suo unico legame con il mondo: “Preferirei di no.” Nessuna promessa, nessuna minaccia, riusciranno a influenzare la sua condotta. Queste povere parole sono ripetute d’ora in poi con eroica docilità in ogni occasione in cui Bartleby è interpellato, fino alla liberazione finale, quando dal più umiliante gradino della gerarchia sociale, – il cortile della prigione di New York, soprannominata Le Tombe – Bartleby passa alle dimore sontuose “in compagnia dei re e dei visir della terra.” Il fragilissimo fiore sbocciato tra le pietre di Wall Street – la cui vuota opulenza evoca nel narratore le polverose rovine di Cartagine e di Petra – piega da solo il capo prima della sua gloria.

La storia si sviluppa e si risolve intorno alla vicenda particolare di Bartleby e all’eco che essa ha su suo stesso autore. Bartleby si annulla, avanzando con mite irremovibilità lungo la strada che ha forse intravisto tempo addietro, prima del testo narrato dall’avvocato che ha cercato di portare alla luce il suo mistero con le parole che la letteratura si sforza di evocare dall’ininterrotto borbottio delle attività quotidiane. La sua esistenza lascerà solo una traccia verbale nella memoria del narratore, quasi non più umana, che però non cesserà di risuonare: senza questo testo, che è una testimonianza unica e preziosa, un irreparabile vuoto rimarrebbe nella letteratura, confessa l’avvocato all’inizio della sua narrazione. Ma la storia esercita il suo fascino anche sull’autore, che, preso dall’incanto che dalle pagine si sprigiona, rinuncia ad un tratto non secondario della sua professione, cancellando il proprio nome dal posto che gli competerebbe accanto al titolo. Se in Moby-Dick l’io narrante – Ismaele – evita ogni bel gesto filosofico e invece di gettarsi sulla spada come Catone si mette chetamente in mare, qui la soluzione è data dall’abbandono dello spazio limitato dell’individualità, per cercare di contemplare da una prospettiva sovra-personale il gioco crudele che i fati impongono all’uomo: Bartleby consegue la sua umile liberazione dalla loro tirannia, Herman Melville la rappresenta. E’ plausibile ipotizzare che Melville avverta, nel suo racconto, gli echi delle esperienze estatiche e, coerentemente, non voglia macchiare di connotati umani un percorso che gli è apparso di insolita ascesi.

Il secondo aspetto caratteristico del racconto è costituito dalla presenza del male, che attraversa tutto il testo e si rivela pienamente alla fine, nella citazione dal libro di Giobbe, uno dei massimi trattati sapienziali sulla natura del dolore e le opere della malvagità. Poiché solo Dio vive, insegna il libro di Giobbe, solo Dio è tutti i pensieri. Chi, come il pur giusto Giobbe, si ostina ad accusarlo della malvagità dovunque imperante nel mondo, parla da insensato e dimostra di captare solo confusi suoni di Lui. L’uomo muore, il male opera e fa scempio dei giusti e degli ingiusti. Solo il Dio di Giobbe vive e splende al cospetto del male, e quando Giobbe ne è finalmente illuminato, si odia e si consola “sulla polvere e sulla cenere”. Nel libro di Giobbe la tensione esistenziale si concentra nell’immane sforzo di sbriciolare la greve corazza dell’individuo, che deforma ciò che si può percepire; prende corpo il senso dell’attesa della grazia, di quella metamorfosi finale che Dante chiamò trasumanar e Nietzsche Uebermensch. Allorché essa giunge l’uomo non è più, la sua funzione è terminata, il banchetto può iniziare “con i re e i visir della terra”. Bartleby, il divino inerte, è il nuovo Giobbe senza piaghe, che segnala la sua uscita dal mondo con il suo sommesso, ripetuto “Preferirei di no” (I would prefer not to).

Dopo avere rinunciato alla sua storia personale – di lui non rimane alcun documento se non la pallida indicazione che lavorò un tempo nell’ufficio delle lettere smarrite di Washington (Dead Letter Office) – Bartleby passa dalla tenebra alla luce, che splende là dove l’io, scorza di pensieri e parole e volizioni, si spegne. La parabola ascetica del protagonista si ripercuote sulla produzione artistica: dapprima l’autore si cela dietro il narratore, poi, giunto al termine del suo testo, si prova a scomparire del tutto. Sola rimane l’opera, musica più dolce perché divenuta musica intellettuale, musica irresistibile perché sciolta dai nodi del tempo.

(Illustrazioni di U. G. )