Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri

Giorgio de Chirico

(1888 – 1978)

Il visitatore appassionato, curioso di arte pur non essendo uno specialista, che segue il percorso predisposto dai curatori Paolo Baldacci e Gerd Roos per la mostra “De Chirico a Ferrara. Metafisica e avanguardie”, sperimenta subito un senso di piacevole sorpresa. Se un poco di irritazione tuttora alberga nel suo petto per possibili ritardi di viaggio o per intralci di traffico o per l’ingiustificata chiusura di tante altre possibili mete di pellegrinaggio culturale (Tutto chiuso il lunedì, riferiscono all’Ufficio di Informazioni turistiche. Ma neanche i centri commerciali …, verrebbe voglia di rispondere), al Palazzo dei Diamanti l’organizzazione si rivela impeccabile: fila ordinata per l’acquisto del biglietto, buona tempistica per regolare il flusso della gente, bene disposte le opere, molto ricco il materiale iconografico, ottima l’illuminazione, accurati i brani esplicativi sulle pareti. Il nuovo commento che potrebbe ora affiorare alle labbra, Allora anche in Italia…, è però subito accantonato perché la mostra affascina sin dal primo quadro, Progetti della fanciulla (1915), in cui ad una natura morta con guanto di raffinata resa pittorica fa da sfondo una torre del Castello Estense. Qui il visitatore sperimenta il secondo gradevole sentimento da quando ha varcato la porta di ingresso, ed è la conferma di ciò che subito gli parve di intuire al primo incontro con le riproduzioni delle opere di de Chirico nei libri del liceo, tanti anni prima: ecco uno dei grandi pittori che davvero hanno contato nella storia dell’arte, e da subito, quando, non ancora trentenne, diede vita alla eccezionale serie Interni metafisici e poi ai Grandi manichini, a Ferrara.

De Chirico aveva già fatto parlare di sé a Parigi, nel corso del suo soggiorno tra il 1912 e il 1914: vi conobbe il poeta Guillaume Apollinaire, che gli dedicò articoli di grande elogio, e Picasso e Léger e Brancusi e Jacob e Braque. Nel 1915, insieme con il fratello Andrea (più noto, ovviamente, con il nome d’arte di Alberto Savinio), tornò in Italia e venne destinato dalle autorità militari al 27° Reggimento di Fanteria di Ferrara. Inabile all’addestramento, fu assegnato ad un lavoro sedentario e poi ricoverato presso l’Ospedale Psichiatrico Militare Villa del Seminario, dove conobbe Carlo Carrà, con cui ebbe un periodo di intensa collaborazione intellettuale. A Ferrara si imbatté anche nel poeta Corrado Govoni (purtroppo messo da parte oggi, ma unico per la ricchissima forza immaginativa e per la irrefrenabile carica linguistica e analogica, come mostra l’inizio della poesia “La primavera del mare”: Anche il mare ha la sua primavera: / rondini all’alba, lucciole alla sera.) e Filippo de Pisis (“Alle volte una penna di pollo, una povera penna polverosa raccolta sulla via e contemplata in un’ora di grazia, può essere stata il tocco spento per la composizione di un buon quadro, una bella natura morta, ripiena di quel segreto spirito che sa di eterno.” Da Confessione di un pittore).

Gli Interni metafisici si configurano come costruzioni geometriche di studiatissima implausibilità, incroci e sovrapposizioni di linee rette e di morbide curve a suggerire prospettive di perfetta irrealtà, mentre gli oggetti quotidiani che non avremmo difficoltà ad immaginare in un interno sono spostati nello stadio della rappresentazione, non più cose copiate o imitate perché appartenenti al mondo là fuori, ma temi di “quadro nel quadro”, ricordi o idee della mente cui il pittore dà forma e colore in uno spazio straniato (appunto, un interno), tali da fare nascere dubbi sull’uso comune del termine “realtà”: ecco rappresentato, in Interno metafisico con albero e cascata (1918), un paesaggio completo di vegetazione lussureggiante e di fiume (se ne ricorderà René Magritte nell’opera Condition humaine, (1933) qui opportunamente esposta, in cui tra il paesaggio che si vede dalla finestra dipinta e il quadro all’interno del quadro che vuole rappresentarlo non c’è soluzione di continuità: la realtà è il quadro, o il quadro è la realtà, o la veglia è il sogno, o nessuna di queste ipotesi, perché in ogni caso niente è come di solito pensiamo che sia. Sembra di essere nel fantastico mondo di Jorge Luis Borges).

(De Chirico) (Magritte)

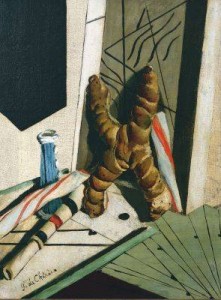

In Linguaggio del bambino (1916), il rigore geometrico è inaspettatamente invaso dal tipico pane ferrarese di forma incrociata chiamato “ragnino” o “ciupèta”, che fa certamente parte dell’esperienza quotidiana di adulti e fantolini, ma rinvia, più esotericamente, alla “grande X” che per il filosofo Friedrich Nietzsche (autore caro a de Chirico) era il simbolo dell’enigma del mondo. Il pittore stesso, nel 1919, dava la propria definizione di metafisica: “Nella parola metafisica non ci vedo nulla di tenebroso; è la stessa tranquillità e insensata bellezza della materia che mi appare metafisica e tanto più metafisici mi appaiono quegli oggetti che per chiarezza di colore ed esattezza di misure sono agli antipodi di ogni confusione e di ogni nebulosità.”

Il segno di de Chirico è preciso e sempre ben definito, il colore è steso con accurata pastosa densità e con scelta oculata, non sono ammesse sbavature, non pennellate distratte; viene in mente l’importanza che il pittore attribuiva al disegno, quando ricorda il disegnatore Mavrudis che lo introdusse, ancora bambino in Tessaglia, a quest’arte, all’ inizio delle sue Memorie della mia vita: “Se oggi il mio maestro Mavrudis fosse a Roma potrebbe condurre a scuola tutti i ‘geni’ modernisti ed insegnare loro che prima di essere cezanniani, picassiani, soutiniani, o matissiani e prima di avere l’emozione, l’angoscia, la sincerità, la sensibilità, la spontaneità, la spiritualità ed altre scemenze della stessa risma, farebbero meglio ad imparare a fare una buona e bella punta al loro lapis e poi con quella punta cercare di disegnare bene un occhio, un naso, una bocca o un orecchio.” (In ambito di letteratura erano quegli gli anni durante i quali il poeta americano Ezra Pound insisteva sulla importanza imprescindibile della cura linguistica, perché le parole fossero precise come pietre o marmi bene squadrati e scolpiti, così da durare nel tempo sempre fresche, sempre gravide di senso.)

Di sala in sala, passando per il cortile prima delle ultime due, si arriva al periodo dei Grandi manichini, non amato dal principe dei critici d’arte italiani, Roberto Longhi (“Ecco la pittura di Giorgio de Chirico rinvenire inaudite divinità nelle sacre vetrine degli ortopedici, ed eternare l’uomo nella lugubre fissazione del manichino d’accademia o di sartoria.” “Al dio ortopedico”, 1919), ma suggestivo di risonanze difficili da negare, così maliose. Le muse inquietanti (1917), con cui si chiude l’esposizione, sono le due statue-manichini, una eretta le cui pieghe della veste ricordano una colonna dorica, l’altra seduta, che campeggiano sulla piazza deserta di uomini trasformata in palco ligneo, al fondo della quale è riconoscibile il Castello Estense, accanto ad un edificio squadrato con alte ciminiere. Una terza statua più indietro, è nell’ombra, e pesanti scatole e ovali incongrui sottolineano il senso di immobilità della composizione: l’aggettivo rimanda alla stranezza di questi manufatti di tradizione classica in un contesto urbano moderno, alla metamorfosi delle statue in manichini, alla improbabilità di una città, costruzione tipicamente umana, senza uomini che la abitino. Le ombre lunghe e i colori caldi non si dimenticheranno tanto facilmente.

Uscendo dal Palazzo dei Diamanti con piacere si rammenta una fulminante battuta di Alberto Arbasino a proposito di Giorgio de Chirico, nel suo libro Un paese senza (1980), ora anche nel recente Ritratti italiani (2015):

Il grande metafisico (1917); Le muse inquietanti (1916); Ettore e Andromaca (1917); Due figure mitologiche (1927); L’archeologo (1927); L’incertezza del poeta (1913); Mistero e melanconia di una strada (1914); La torre (1913); Gare Montparnasse (1914); Il viaggio senza fine ( (1914). E insomma, ecco qui, senza più dubbi, il massimo pittore del Novecento europeo. Giù il cappello! E non avendo il cappello: giù la testa! E non avendo neanche testa: giù tutto il resto!