Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri

Giacomo Leopardi

(1798 – 1837)

Il 1819, il ventunesimo di sua vita, invece di regalargli il compiuto godimento delle forze vitali di cui indistintamente aveva presentito il fascino nella sua fanciullezza, fu un anno spaventoso e disperatissimo per Giacomo Leopardi: la tubercolosi ossea che da tempo aveva iniziato l’impietosa implacabile demolizione del suo corpo, intaccò anche le regioni dello spirito, provocando una violentissima dolorosa oftalmia che impediva al giovane conte di leggere, di concentrarsi, di pensare. La vita era divenuta una maligna esistenza che sembrava evocare ed invocare soltanto la morte.

Chiuso nelle stanze del paterno palazzo, al centro del borgo piccino ove il caso lo aveva precipitato alla nascita, Giacomo forse provò in quei tempi l’orrore e il dispetto per la inevitabile funzione naturale che gli faceva respirare, pur controvoglia, l’aria. Ma in quell’anno orribile, in un’ora imprecisata di un giorno o di una serie di giorni di clima calmo e molle, quasi dolcemente inebriante come quello ricreato dal poeta inglese suo contemporaneo John Keats nella fascinosa Ode all’Autunno, il giovane conte si recò sulla vetta del colle che fa da confine al centro abitato di Recanati, e seduto dietro ad una siepe diede parole a ciò che elude ogni parola, l’infinito.

Il cammino dal palazzo al colle non è in erta salita, il conte non doveva affaticare le sue torturate membra lungo la strada di Santo Stefano che costeggiava il muretto del suo giardino, per recarsi nel luogo appartato, sul monte Tabor, di cui aveva bisogno per fare sorgere in sé il sentimento di ciò che non ha limiti. Qui giunto, invece di contemplare l’orizzonte lasciando vagare i suoi deboli occhi, come Dante aveva fatto all’inizio del suo Purgatorio, finalmente libero dal buio e dalla costrizione dell’Inferno, liricamente intonando Dolcecolor d’orĩental zaffiro, il conte si sedette, si rannicchiò dietro una siepe, spalancò uno sguardo vitreo o vuoto sul mondo o chiuse le palpebre, e con la forza del pensiero colse e seppe esprimere l’aura del concetto più arcano che la mente umana abbia mai tentato di sondare, l’àpeiron (“ciò che è senza limiti”) di cui Aristotele aveva detto nella sua Fisica: “L’infinito non è ciò al di fuori di cui non c’è nulla, ma ciò al di fuori di cui c’è sempre qualcosa.”

L’infinito è quindi ciò che per sua natura è incompleto, inattuato, non è una positività, è una negatività, una assenza continua ed ineluttabile. Come parlarne? L’idillio di Leopardi è il miracolo poetico che rende presente ciò che non può essere umanamente rappresentato. Ora cercheremo di capire come questo accada.

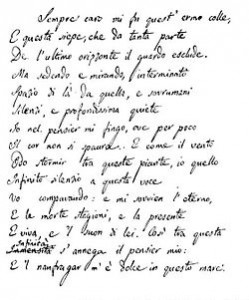

(Autografo dell’idillio)

Conviene partire dal termine idillio, che deriva dal vocabolo greco eidos, che vale “forma, figura, quadro”: un idillio, cioè, dà forma a qualcosa, che in questo caso pare inesprimibile, ad una sensazione elusiva, ad un sentimento raro e prezioso. Leopardi, in piena coscienza, si prepara a donare corpo al concetto che è più privo di corpo, e non a caso al verso 7 usa il verbo fingo, che latinamente significa “plasmo, modello,” al pari dell’artigiano che facendo ruotare il tornio tratta l’informe argilla e accarezzandola fa nascere l’armonioso vaso. L’occhio del poeta usa la siepe come supporto del suo sforzo di concentrazione, perché quella barriera fisica gli consentirà di aprire lo spazio della contemplazione metafisica; il suo acutissimo orecchio, che percepisce la danza frusciante delle foglie nel vento, lo aiuterà a comparare, dapprima, quel soffuso mormorio ai sovrumani silenzi appena evocati dalla mente, quindi a suggerire un contrasto semantico che gli permetterà, come se sostasse sull’orlo del mondo, di contemplare gli abissi sordi dell’eterno e delle morte stagioni; infine di scivolarvi dentro, in un dolcissimo naufragare. Ma prima di perdersi nell’indistinto dell’immensità, la voce poetica ritorna con sùbita grazia al suono dell’ora presente, non più dissonante e acerba, ma progenie vera e viva e confortante, se pure infima, della profondissima quiete in cui il cuore aveva provato il terrore che può annichilire.

Dopo avere inteso il vertiginoso percorso intellettuale della visione, meglio si godono i versi dell’idillio che Giacomo seppe formare in versi di studiata armonia: Sempre caro mi fu quest’ermo colle… La musicalità delle cadenze è come il vago moto del mare, in cui è dolce perdersi perché in quelle onde senza tempo si appaga l’anelito di infinito: si noti che la forma e il contenuto, i suoni e i ritmi e i significati, operano insieme per comunicare questo soavissimo e laico cupio dissolvi, ovvero l’ansia di essere dissolto che indicava, presso i padri della chiesa, l’aspirazione ad annientarsi in Cristo.

La magia dei versi che Giacomo ci ha regalato si coglie con maggiore intensità se si compie il non impossibile sforzo di apprenderli a memoria: allora, recitandoli in silenzio, o lasciando che essi ci visitino ad ore imprecisate del giorno, mentre passeggiamo o sostiamo improvvisamente attenti e concentrati, essi ci svelano associazioni nuove, profondità impreviste, corrispondenze sorprendenti. Così mi è capitato di accostare, senza averlo premeditato, l’idillio di Leopardi ad una poesia bellissima del poeta di Alessandria d’Egitto Costantino Kavafis, che il nostro Giuseppe Ungaretti ebbe modo di incontrare nei suoi anni giovanili in quella città: le risonanze dei versi di Kavafis aprono suggestioni di infinito non dissimili da quelle evocate dal conte Giacomo. La poesia si intitola Voci, la dò nella fascinosa traduzione italiana di Filippo Maria Pontani:

Voci ideali e care

di quelli che morirono, di quelli

che per noi sono persi come morti.

Talora esse ci parlano nei sogni,

e le sente talora tra i pensieri la mente.

Col loro suono, un attimo ritornano

suoni su dalla prima poesia della vita –

come musica, a notte, che lontanando muore.

Per chi avesse nei confronti dell’infinito un interesse scientifico oltre che filosofico, risulterà benvenuto l’impegnativo ma bel libro Breve storia dell’infinito, di Paolo Zellini, già docente di informatica presso le università di Udine e di Pisa. Dalle illuminazioni di Anassimandro alle teorizzazioni di Giordano Bruno alle innovazioni di Cartesio alle scoperte matematiche di Cantor, i capitoli del libro conducono il lettore dove, invero, osano le aquile.

Parte della biblioteca di Palazzo Leopardi