Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri

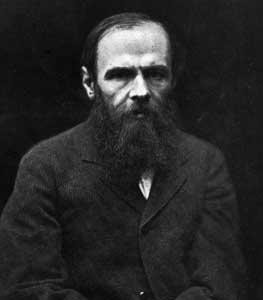

Fëdor Dostoevskij, II

(di misfatti e di penitenze)

Può accadere, al momento in cui si chiude e posa il voluminoso romanzo Delitto e castigo (pubblicato da Fëdor Dostoevskij nel 1866), dopo avere letto le ultime considerazioni dell’autore sulla straordinaria vicenda del giovane idealista-nichilista Rodion Romanovič Raskol’nikov, allorché l’orrore fosco del passato viene improvvisamente attraversato dal lampo di una nuova comprensione, e i contorni di una vita diversa, ancora avvolta nell’incertezza di un lontano futuro ma già intuita ed amata in modo struggente e convinto, sembrano armonizzarsi con lo spazio bianco che occupa la pagina dopo l’ultima parola, virtualità senza forma ancora ma aperta a tante belle soluzioni e speranze, come i propositi vaghi e quasi balbettanti che comunque segnano già la sincera volontà di riscatto di chi ha compreso il proprio errore e si sente disposto a non più soccombere alla capziosa dialettica dell’egoismo e della sfiducia, con il cuore e con la mente ormai assaporanti il calore buono che l’intelletto d’amore sa evocare; può accadere, dicevamo, di provare un senso di brivido nelle membra, di avvertire l’alterazione tipica della pelle che sempre accompagna tali stati; può accadere, invero, che ci si chieda con concentrata serietà d’intenti quale è il significato di questa nostra reazione, per cercare di capire perché una storia così apparentemente inverosimile, sofferta e vissuta dal protagonista talora in tormentata orrenda solitudine, talaltra in compagnia di personaggi e situazioni ancora più incredibili e sorprendenti, risuona con echi così profondi in noi: che sia perché, in fondo, a noi essa non è aliena?

Questo, ci viene da pensare quasi subito, forse accade perché ancora ci risuona nella memoria l’antico verso di Terenzio, che Svidrigailov, uno dei personaggi secondari più interessanti e sconvolgenti del libro, cita malamente e in modo incompleto nel suo primo incontro con Raskol’nikov: Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Ci pare, d’un subito, che il senso di questo antico detto venerabile diventi ancora più pregnante dopo la lettura di Delitto e castigo: ogni pulsione umana, nessuna esclusa (e lo intendiamo alla lettera), è o può divenire familiare a noi, perché la comune natura umana ci lega a tutte le esperienze di cui uomini e donne hanno avuto conoscenza, siano esse fermentate nel fondo melmoso dell’abisso, o si siano decantate nell’aria pura delle cime dell’illuminazione mistica. L’avevamo già intuito passando ore faticose e belle in compagnia della Divina Commedia di Dante, dai gironi dell’imbuto infernale ai cieli del paradiso dopo essere saliti per le cornici del purgatorio: ora ne siamo sicuri. Certo, questa realizzazione può avere conseguenze sconcertanti: davvero possiamo essere in comunione con criminali e santi, soltanto perché entrambi sono espressioni dello spirito dell’uomo che anche noi avvolge e nutre? Dopo tutto rifuggiamo, con non malcelato orrore, dallo spargimento di sangue, e se non siamo in grado di liberarci dai desideri e dalle passioni come hanno insegnato i maestri della rinuncia e della sapienza del mondo, almeno siamo in grado, sperabilmente, di praticare l’arte della misura, della ragionevolezza. Abbiamo ricordi, poco gratificanti, di non essere stati immuni dal provare furioso risentimento non soltanto contro l’ingiustizia, ma spesso anche contro chi era colpevole della nefandezza. Quante volte ci è capitato di immaginare, anche solo fuggevolmente, di essere pronti ad eliminare fisicamente un criminale: non è proprio questo l’impulso che, incontrollato, porterebbe all’impero della violenza? Quesiti gravi, echi dei tempi delle prime civiltà, occhio per occhio, si vis pacem…

La nostra mente vacilla, ma riconosce, seppure controvoglia, che c’è solo una differenza di grado, non di essenza, tra l’ira per un affronto subito congiunta con l’odio per chi lo ha inflitto e un’azione tesa alla vendetta: allo stesso modo, non c’è che differenza di temperatura, non di elemento, tra l’acqua in cui è piacevole immergersi e quella che bolle ed uccide.

Le nostre riflessioni continuano.

Decidiamo di concentrarci su un personaggio, centro focale intorno al quale i nostri pensieri possano muoversi con un certo ordine. Non ci soffermiamo sul protagonista, né sui personaggi a lui più vicini, la sorella Dunja, l’amico Razumikhin, la mite Sonja; tralasciamo il fantastico ubriaco Semjon Zacharovič Marmeladov (nella creazione del quale ci pare di scorgere qualche elemento della lezione stilistico-formale di Charles Dickens: Marmeladov è la risposta di Dostoevskij a Mr. Micawber, presenza centrale nel romazo David Copperfield), la di lui moglie Katerina Ivanovna, l’indimenticabile ispettore Porfirij Petrovič. Ci attira Arkadij Ivanovič Svidrigailov, già menzionato sopra. Questo dissoluto, dedito all’imbroglio e al vizio sin dalla giovinezza, è presentato al lettore secondo gli schemi della narrazione in terza e poi in prima persona, in lunghi squarci narrativo-dialogici di rara forza e maestria. Il suo peso nella storia è notevole: non incarna soltanto una nuova versione della figura di Don Giovanni; altrettanto cinico e sensuale, sa agire anche da filantropo genuino, e le sue considerazioni sulla propria attività di libertino sono illuminanti, come quando spiega a Raskol’nikov la differenza tra il candore e l’adulazione, precisando che ogni essere umano può essere vinto facilmente dalla seconda (qualcosa, nuovamente, vibra nel nostro petto). Svidrigailov, come Raskol’nikov, ha sogni che si trasformano in incubi e confondono il confine tra il mondo della veglia e quello del sonno; tutti abbiamo sperimentato, almeno una volta, il turbamento provocato dall’attività onirica, sappiamo che le due realtà non sono indipendenti, addirittura ricordiamo una delle tante pagine fascinose che Arthur Schopenhauer dedicò a questo tema all’inizio del suo capolavoro, Il mondo come volontà e rappresentazione: la vita e i sogni sono pagine di uno stesso libro, la lettura dell’una è continuata, più spezzettata quella degli altri, ma il materiale è il medesimo. Dostoevskij ci dà conferma che la vita è molto più ricca, molto più inquietante di quanto vorremmo ammettere: in essa sono presenti, proprio come nei romanzi di Dostoevskij, la tragedia e la commedia, il sublime e il ridicolo, l’altruismo più ispirato e il più gretto egoismo, e non in successione temporale, come ci aspetteremmo, ma contemporaneamente e quindi in veste di paradosso. Cadono le certezze, si sgretolano le presupposizioni, come l’autore aveva annunciato nei Ricordi dal sottosuolo, scritto un anno prima di iniziare Delitto e castigo: la rivolta contro i luoghi comuni che tutti accettano acriticamente, è così riassunta dal protagonista di quel romanzo breve: “ Due più due uguale quattro non è più vita, signori, ma l’inizio della morte.”

La prima versione di Delitto e castigo, che Dostoevskij bruciò, era in forma di confessione in prima persona. Quella che fu pubblicata, e che non cesserà di attirare ed affascinare nuove generazioni di lettori, è una confessione nel senso tecnico inteso da Agostino nel suo capolavoro, cioè testimonianza. Testimonianza della complessa, insondabile anima dell’uomo, della sua vita privata, misteriosa, e della sua vita pubblica per le strade e i vicoli della città (Pietroburgo, importante tanto quanto gli altri personaggi del romanzo, è la città di Raskol’nikov, e insieme la città di ogni luogo e ogni tempo, come la Dublino di Joyce), altrettanto misteriosa.

Ora comprendiamo meglio il significato del brivido che abbiamo provato posando questo libro.