Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri

Geoffrey Chaucer

(1343? – 1400)

I racconti di Canterbury sono il capolavoro di Geoffrey Chaucer e della civiltà medioevale inglese, che in essi si ritrova a riversare non solo i propri contenuti ma anche e soprattutto la sua più intima sostanza, ed in essi può eternamente rimirarsi. Chaucer fa del pellegrinaggio alla tomba del martire, e poi santo, Thomas à-Becket, (assassinato nella cattedrale più prestigiosa d’Inghilterra da quattro cavalieri della corte di Enrico II nel 1170, e tanto fondamentale e caratteristico della religiosità anglosassone da risorgere, nel nostro tempo, nella mirabile tragedia in versi Assassinio nella cattedrale di Thomas Stearns Eliot), il nodo magnetico intorno al quale si dispongono e prendono forma e senso i tasselli ben levigati e coloratissimi del suo mosaico. Per Giovanni Boccaccio, maestro venerato e assiduamente frequentato e persino volto in inglese da Chaucer, era stata la peste bubbonica del 1348 a svolgere un ruolo simile, causa scatenante della narrazione e insieme forza aggregante per i protagonisti; “mortifera pestilenza” che “quasi nel principio della primavera dell’anno predetto orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, ed in miracolosa maniera, a dimostrare.” Per sfuggire alla brutalità onnivora del contagio, sette giovani donne e tre giovani uomini di nobile condizione, trovatisi “nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella, un martedì mattina,” decidono di ritirarsi in campagna, ove sorge “un palagio con bello e gran cortile nel mezzo, e con logge e con sale e con camere, tutte ciascuna verso di sé bellissima e di liete dipinture ragguardevole ed ornata, con pratelli da torno e con giardini maravigliosi e con pozzi d’acque freschissime e con vòlte piene di preziosi vini.” Là il tempo non sarà scandito dal sibilo della falce della morte, ma si cullerà sul ritmo ora struggente ora cupo ora beffardo ora comico, ma sempre affascinante, di cento novelle.

Geoffrey Chaucer riformula le strategie narrative di Boccaccio secondo il dettato della propria personalità ed espressività: il pellegrinaggio a Canterbury è, in primo luogo, occasione per una partenza festosa, non fuga dal contagio ma allegra preparazione e realizzazione di un sogno. Nel famoso prologo la forza spirituale che a lungo è rimasta sopita nell’inverno dell’anima ed ora spinge i pellegrini verso il sepolcro del santo, è tutt’uno con il contemporaneo rinascere delle linfe vitali nella natura: così come le dolci piogge d’aprile penetrano e irrorano fino alle radici delle piante la siccità di marzo “of which vertu engendred is the flowr,” e gli uccelli non sanno smettere di cantare, “that sleepen all the night with open ye”; così la gente sente nel cuore il desiderio di recarsi a Canterbury, “the holy blissful martyr for to seeke / That hem hath holpen whan that they were seke.” Ai ventinove pellegrini in viaggio verso il luogo del martirio di Thomas à-Becket, si uniscono il padrone della taverna di Southwork, il sobborgo di Londra da cui l’avventura prende inizio, e l’autore stesso nei panni di un viandante impacciato e piuttosto noioso, primo grande esempio di autoritratto ironico, efficace e divertente. Tutti si impegneranno a narrare due storie nelle lunghe ore del viaggio verso Canterbury, e due al ritorno: l’oste giudicherà della novella migliore, chi l’ha raccontata riceverà il premio di tutti. (Il progetto, sia detto tra parentesi, non verrà completato, ma ciò che rimane è sufficiente per essere definito un capolavoro.) I dieci giovani di Boccaccio appartengono senza eccezioni alle classi agiate di Firenze; la compagnia di Chaucer accoglie personaggi di pressoché tutte le categorie sociali del suo tempo, così che impersonano per il lettore i vizi e le virtù e le cadenze e i tic del Medioevo inglese: la priora, pur descritta con pacato senso dell’umorismo, è una memorabile, sottile raffigurazione del male; saggio e aristocratico nei modi e nei gesti e conscio forse del tramonto della sua epoca è il cavaliere; lo studente di Oxford, appassionato amante del sapere, preferisce venti libri ad ogni sorta di comodità (ci ricorda lo storico che il prezzo di venti libri, in pergamena e cuoio, equivaleva grosso modo allora al costo di una modesta casetta); chiassoso e volgare è il mugnaio; volitiva ed esperta del mondo e dell’amore è la donna di Bath; del venditore di indulgenze risalta il giallo malsano come cera dei capelli; accanto al frate grasso e tondo rifulge il sincero zelo apostolico del parroco del villaggio, ottimo pastore di anime cui gli insegnamenti del Vangelo scorrono nel sangue, ed è come lo splendore dell’oro accanto alla speciosa lucentezza dell’ottone.

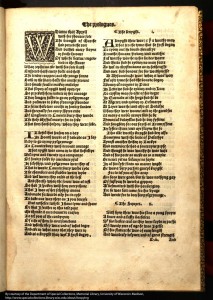

(Apertura dei Canterbury Tales)

Se nel Decameron i diversi aspetti della vita vengono esposti da bocche e da sensibilità gentili, nei Canterbury Tales i fatti irrompono diretti, narrati dalle stesse persone che li soffrono o li godono. Unico filtro è quello dell’autore, di cui spesso sentiamo la voce in commenti divertiti: comprendiamo così la natura del suo compito di artista, che è di dare ordine alla materia bruta e diversificata mentre segue le leggi compositive del suo poema. I personaggi le situazioni gli eventi formano così una opera, armoniosa e compiuta, invece che rimanere irrelati e incompresi nella trama spessa della storia: gli aspetti tragici e comici della vita generano infine un sorriso di superiore comprensione, che non è indifferente bonomia, ma olimpica accettazione della multiforme veste dell’esperienza umana. A Boccaccio rimarremo grati per le storie di Masetto da Lamporecchio, che “si fa mutolo e diviene ortolano d’un monistero di donne, le quali tutte concorrono a giacersi con lui;” o per quella dell’ Isabetta cui i fratelli uccidono l’amante ed “ella occultamente dissotterra la testa e mettela in un testo di basilico, e quivi su piagnendo ognidì per una grande ora, i fratelli gliele tolgono, ed ella se ne muore di dolor poco appresso”; le pagine di Chaucer rimarranno nella nostra memoria grazie alle vicende di Arcita e Palamone e Teseo e Ippolita ed Emilia, narrate dal cavaliere intorno al tema “for pitee renneth soon in gentil herte,” riformulazione da parte di Chaucer del verso immortale di Guinizelli, “Al cor gentil rempaira sempre amore”; o per la storia del falegname e della di lui moglie e dello studente, narrando la quale il mugnaio piuttosto ubriaco dà sfogo alla sua grossolana fantasia erotica.

John Dryden, poeta inglese del XVII secolo, vedeva nei Canterbury Tales una divina abbondanza (God’s plenty): il bene e il male si incontrano e si scontrano e favoriscono o troncano i destini degli uomini sotto lo sguardo equanime di Geoffrey Chaucer, nostra guida dal grande cuore, il cui sorriso conforta anche nei momenti di perplessità, chiaro e caldo come il sole che disperde anche gli ultimi banchi di nebbia e asciuga l’aria. Quando chiudiamo il volume ci sentiamo vicini al poeta che canta le dolci gioie del mese di aprile, in quelle aure sentiamo più gradita la sosta che non nella terra desolata ove aprile è il mese più crudele, perché disturba la stasi della morta stagione dell’inverno.

(Pagina miniata dei Canterbury Tales)