Ugo Gervasoni – Le voci dei maestri

L’Amicizia

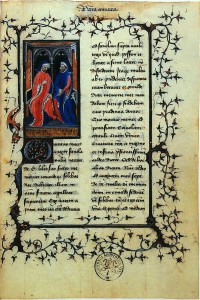

(incipit del trattato Laelius De Amicitia di Cicerone)

La voce dell’Amicizia non riempie l’aria di strepito e di turbamento, non ama fare sfoggio di coltivati gorgheggi: il tono che la contraddistingue, e in cui si riconosce, è discreto senza essere timido e sicuro senza apparire artificioso; è profondo e forte come la corrente trasparente e fredda che ho dapprima visto e poi sentito scorrermi addosso quando mi tuffai nella Sorgue, il fiume di cui Francesco Petrarca cantò le chiare fresche e dolci acque; è stabile come la placca di roccia che sorregge un manto erboso. Il suo timbro dona una felicità equilibrata e insieme esilarante, che si diffonde dal cuore alle membra tutte del corpo, trasformando i momenti in cui si rivela nelle gemme preziose della nostra vita.

Ne ebbi conferma qualche anno fa, allorché incontrai nuovamente colui che io chiamo il primo dei miei amici, dopo una separazione molto lunga. Il luogo era lo stesso in cui era avvenuto il nostro iniziale abbraccio in terra americana molti anni addietro; riconobbi il sorriso accogliente e sincero, le parole sorgive di benvenuto, i gesti affettuosi e cortesi. Le nostre menti proseguirono il loro discorso come non fosse stato mai interrotto, senza traccia di disagio o di sforzo. La presenza, ora, accanto a me, della mia giovane figlia era ulteriore ovvio invito per domande e per risposte, al pari dei tanti ricordi, e degli interessi comuni che già avevano nutrito le ore trascorse insieme, alcuni decenni addietro. Come le piramidi, mi parve allora di comprendere, l’amicizia se la ride del tempo, perché le sue radici affondano in un suolo che è precedente al sorgere del sole e all’alternarsi delle stagioni.

Tra le più memorabili attestazioni di ricercata, raffinata amicizia, sono i sonetti che Dante Alighieri e Guido Cavalcanti si scambiarono in molte occasioni speciali della loro relazione intellettuale. I due personaggi sono “venerandi e terribili”, potremmo dire anche noi, usando gli stessi aggettivi che Socrate, secondo Platone, utilizzò a proposito di Parmenide: Dante, il sommo poeta, per cui nessuno sforzo retorico che tenti di esprimere stima od elogio pare adeguato; Guido, il più aristocratico e sdegnoso fabbro del parlar materno, in tutta la lunga e splendida storia della lettarura italiana.

Dante inviò il preziosissimo sonetto Guido, i’vorrei che tu e Lapo ed io all’amico, evocando una magica atmosfera di ripudio del mondo grazie ad un incantato vascello che porterebbe gli amici e le loro donne per mare, liberi e leggeri, tutti votati al discorso e alla pratica dell’amicizia e dell’amor cortese. Nessuna preoccupazione materiale, neppure la violenza improvvisa delle bufere, turberebbero quel consesso esclusivo, e il loro desiderio di stare insieme e di rivelare l’uno all’altro i propri più intimi bagliori di virtù non conoscerebbe altra alterazione che una continua crescita:

e quivi ragionar sempre d’amore,

e ciascuna di lor fosse contenta,

sì com’i credo che saremmo noi.

Mi riesce difficile immaginare un voto più virilmente delicato di quello espresso nei versi di questo sonetto: mi sembra la distillazione del processo dell’amicizia in cui i suoi caratteri/aromi sono concentrati e intensificati, come accade ai petali trasformati in eterei profumi, o ai succhi degli acini che l’alambicco filtra in vapori inebrianti.

Guido rispose dichiarandosi impossibilitato ad accettare l’invito perché soffriva allora di pene d’amore acerbe: l’amicizia è, anche, rifiutare un invito, se l’occasione non ci trova pronti, senza arroganza seppur con dolce e ferma voce. L’appassionato scambio di passioni intellettuali e di cure quasi fraterne tra i due poeti trovò un altro momento di rivelazione, allorché Guido scrisse a Dante in un periodo in cui il suo giovane amico si trovava oppresso da temi e motivi che lui, Guido, trovava vili e indegni della purezza espressiva e comportamentale che doveva essere perseguita da ogni suo sodale, eletto seguace del dolce stil nuovo.

Il sonetto I’ vegno ‘l giorno a te ‘nfinite volte è un severo appassionato ammonimento a non dimenticare la nostra natura migliore, l’unica vera, a non lasciarci sopraffare dalla mediocrità e dal commercio con tutto ciò che è di basso sentire, a risollevarci dal pantano dello sconforto o della volgarità. Come si può intuire tutto ciò è tanto valido per Dante quanto per ogni lettore. Possiamo immaginare che Dante abbia ricordato questi versi, che riporto qui sotto, mentre saliva di cielo in cielo nel suo Paradiso: potrebbero essere stati il primo e il più potente invito a che prendesse il cammino alto e silvestro che, passando attraverso tante e tante prove, lo rese infine puro e disposto a salire alle stelle.

I’ vegno ‘l giorno a te ‘nfinite volte

e trovoti pensar troppo vilmente:

molto mi dòl della gentil tua mente [duole]

e d’assai tue virtù che ti son tolte.

Solevanti spiacer persone molte;

tuttor fuggivi l’annoiosa gente; [molesta e volgare]

di me parlavi sì coralemente [con tanto sincero affetto]

che tutte le tue rime avie ricolte.

Or non ardisco, per la vil tua vita,

Far mostramento che tuo dir mi piaccia,

né ‘n guisa vegno a te, che tu mi veggi. [non oso farti visita]

Se ‘l presente sonetto spesso leggi,

lo spirito noioso che ti caccia [ti perseguita]

si partirà da l’anima invilita. [prostrata]